1年生 生活科「みずであそぼう」

生活科で水遊びをしました。

ペットボトルに水を入れて、どれだけ遠くまで飛ぶか競争したり、砂の上に水で絵をかいたりして遊びました。鉄棒にトイレットペーパーをぶら下げ、どのチームが早く水を当てて落とすかを競争しました。

生活科で水遊びをしました。

ペットボトルに水を入れて、どれだけ遠くまで飛ぶか競争したり、砂の上に水で絵をかいたりして遊びました。鉄棒にトイレットペーパーをぶら下げ、どのチームが早く水を当てて落とすかを競争しました。

地震・火事発生の想定で、自らの安全を確保する能力を身につけるために避難訓練を行いました。今回は授業中に大きな地震が発生し、そのあと、理科室から火災がが発生したという想定で行われました。

地震の音(効果音)を聞き、学級担任の指示に従い避難行動をとりました。

1年生も机の下にしっかりもぐって頭を隠し、余震がおさまるまで待ちました。(机の脚を対角に持つことが大切です。)

「理科室から出火!」というアナウンスの後、廊下に並び、階段を歩いて降り、グラウンドに避難しました。

3・6年生は給食配膳室から外へ。

1・2年生は職員玄関から。

避難指示から避難完了まで、2分12秒でした。優秀でしたね。

避難中は、「おはしも」が原則です。

おさない はしらない しゃべらない もどらない です。

みんな真剣に取り組むことができました。

校長先生からは、みんな真剣に取り組んでいたこと、素早く避難できたことのお褒めの言葉を頂きました。でも、少し話し声がしたこと、煙の対応として、もう少し姿勢を低くすることの指導がありました。 さらに、73年前の福井大震災の話もしてくださいました。

校長先生からは、みんな真剣に取り組んでいたこと、素早く避難できたことのお褒めの言葉を頂きました。でも、少し話し声がしたこと、煙の対応として、もう少し姿勢を低くすることの指導がありました。 さらに、73年前の福井大震災の話もしてくださいました。

災害はいつ起こるかわかりません。自分の命を自分で守る危機意識と危機判断力を備えた伊井っ子になってほしいと思います。

この機会に、家庭でもぜひ防災について話し合ってください。

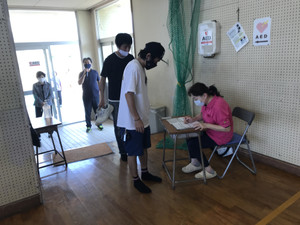

本校の非常事態に対する危機管理意識の向上のため、実際に不審者が現れたことを想定し、保護者の方に全面的にご協力をお願いして、全児童の引き渡し訓練を行いました。

【緊急メール内容】

訓練:伊井小学校より緊急連絡

伊井小学校付近に不審者が徘徊しているとの連絡が入りました。安全確保のため、児童の迎えを15:00~15:20の間にお願いします。

保護者のお迎え確認のため、以下の質問にお答えください。(省略)

15時前には、全児童が体育館に地区ごとに整列して待機しました。誰一人、しゃべる人はいません。

地区名及び保護者名の確認受付をして、児童を呼び出し、無事引き渡しををすることができました。予定の15:20にはすべての児童が保護者と下校し、実りある実践訓練となりました。

こういった非常事態の対応は決して起こってほしくないものですが、危機管理として、万が一に備えること、最悪の状況を想定して迅速に行動することの大切さを常に意識して、安全・安心な学校をめざしたいと考えています。

訓練にご協力いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

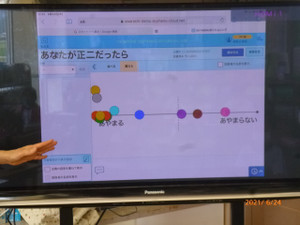

3年生の道徳を校長先生が行いました。「二つの声」という題材です。担任と教務も登場人物のお面をつけて話に参加しました。花瓶を割ってしまった子が正直に言えずにいると友達のせいになってしまうという話です。自分なら、正直に友達に言えるかという葛藤の勉強です。こんな時に活躍するのが、ICTです。SKYMENUの中の、ポジショニングという機能を使い、自分の気持ちを数直線上に表します。他の子の考えが視覚的にわかります。その後、隣同士で話し合いをしたり、役割演技をしたりして、正しいと思うことには自信をもって、正直に行動する大切さを学びました。

○子どもたちの感想

・校長先生と道徳をして、劇をしてくれたので分かりやすかったです。

・とても楽しかったです。また、校長先生とやりたいです。

・校長先生の声がはっきりと言ってくれたので、聞こえやすかったです。また、教えてください。

・校長先生だったので、はっぴょうの時ドキドキしました。でも、うまくはっぴょうできてうれしかったです。

高学年にとって月に一度の楽しみな時間であるクラブが開かれました。他学年との交流は、今も昔もとても大切な学習の一つです。思いやりやリーダー性の育成に繋がっています。3回目ということで、メンバーや活動にも慣れ楽しく活動する様子が見られました。その様子をお届けします。

|

生け花クラブ |

|

|

テーブルゲームクラブ |

|

|

手芸クラブ |

|

|

イラストクラブ |

|

|

スポーツクラブ |

写真を撮りにまわると、どの子も輝いた目をしていました。好きなことを行う時って、みんな良い顔してますね!

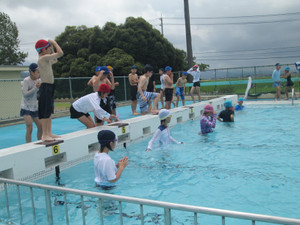

今週月曜日(21日)の朝は、肌寒くプール開きができるか心配でした。祈りが通じたのか、3時間目には規定の気温、水温に達し一安心。朝から、1年生、2年生はわくわくでしたからね。今年も、コロナ対策のため、なにかと制限の多い水泳学習ですが、子どもたちはプールが大好きです。月曜日にトップを切り1,2年生、火曜日には他学年も水泳学習を始めることができました。

昨年、今年と近隣の市は、水泳学習が取りやめになっています。そんな中、伊井小学校では、昨年同様、着替えの場所変更、プールへ行くまでの無言歩行、プールでの動線、歓声を上げないような指導、距離をとっての水泳など、職員研修を経て共通理解のもと水泳学習を行っていきます。入水したときの「つめたーい!わー!などの歓声が無いのはさみしい気もしますが、笑顔満開です。

お家の方々には、朝の検温、水泳カードへの押印、水泳用具の準備などいろいろとお世話をおかけしますが、よろしくお願いします。

お家の方々には、朝の検温、水泳カードへの押印、水泳用具の準備などいろいろとお世話をおかけしますが、よろしくお願いします。

今日も、プールに入れますように!

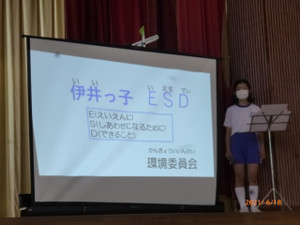

この日、環境委員会から、本校の”伊井っ子ESD”の取組について、全校児童へ説明がありました。ESD(Education for Sustainable Developmentの略)とは、人類が将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保できるよう、問題解決型の教育活動を言います。日本語で「持続可能な開発のための教育」と訳されています。

む・・むずかしい‥

なので、本校では、 E(えいえんに)S(しあわせになるために)D(できること)と言い換えて、取り組むことを教えてくれました。

E(えいえんに)S(しあわせになるために)D(できること)と言い換えて、取り組むことを教えてくれました。

地球の環境問題でわたしたちができること、いじめや差別を無くすこと、世界の貧しい人々の暮らしを知って募金することetc 環境委員会から多くのメッセージがありました。

発表の後、インタビューがありました。 「今日の発表を聞いて、水をだしっぱなしにしないなどできることはどんどんやりたいと思いました。」

「今日の発表を聞いて、水をだしっぱなしにしないなどできることはどんどんやりたいと思いました。」

この後、各教室に戻り、一人一人が伊井っ子ESDで取り組めることをカードに記入しました。

環境委員会の皆さん、今日まで準備に練習、お疲れ様でした。とってもよく分かる発表でした。

今日は、3,4年生の体育の様子をお知らせします。体育館にて、3,4年生でボール投げのフォームについて動画撮影して、グループで投げ方のチェックをしていました。(時代が変わったなあ・・・と思うのは、私だけでしょうか?)

GIGAスクールでタブレットが一人一台支給され、授業の形態も変わってきています。特に、体育などでは自分のフォームをチェックすることで、理想の形に近づけることが可能になります。

プロジェクターを使い、一人の児童の投げ方を大きく映しだし、みんなで共有することもできます。有効な活用のために、いろいろなタブレットの使い方を研究していきたいと思います。

毎年ニュースになりますが、福井県は、文武両道です。学力調査、体力調査ともに常にベスト5に入っています。昨年は、コロナ感染のため調査がありませんでしたが、今年度は実施することができました。50m走、20mシャトルランは、体育の時間に行われました。握力測定は、握力計の関係で学年ごとに行いました。この日は、4年生から6年生が、ボール投げ、上体起こし、長座体前屈、立ち幅跳び、反復横跳びの種目の測定を行いました。

結果が来るのが楽しみですね。

結果が来るのが楽しみですね。

この日、1年生児童は、朝から少しどきどきしていました。それは、2年生全員を招待して、国語の音読「おおきなかぶ」を寸劇にして発表するからです。

音読を中心にする子と物語に出てくる登場人物(動物)になりきって表現する子に分かれて発表しました。

2年生児童の聴く姿勢が素晴らしい。

なかなか抜けないかぶに、動物たちがどんどん助けにきます。なんとも愛らしくかわいい演技でした。

ようやくかぶを抜くことができて、しりもちどっかーん!

寸劇発表が終わったあと、2年生の児童が感想を言ってくれました。 「かぶがなかなかぬけないところがおもしろかったです。」

「かぶがなかなかぬけないところがおもしろかったです。」

1年生のみなさん、体いっぱい使った表現豊かな発表をありがとうございました。

伊井っ子

男子27名、女子46名、計73名の伊井っ子達が通っています。田園地帯にあるのどかな地区です。